Começo o segundo texto desta coluna “Objeto e Pé” reclamando. Reclamo, logo existo: recebi poucos elogios pela coluna de estreia. Creditarei a carestia laudatória na conta da timidez daqueles que me leram, mas não sem antes conclamar: elogiem-me, amigos e amigas, elogiem-me, porque a tal síndrome do impostor aqui fez morada. Em compensação, choveram perguntas sobre o que muitos chamaram de “a arte de colecionar livros antigos”. Há quem queira se iniciar nesta vereda de insolvência civil, por isso recomendo firmemente que não o façam — não é arte, é só vício mesmo.

Eis uma pergunta comum quando afirmo que entesouro livros antigos: por que cargas d’água alguém se transforma em bibliomaníaco? Respondo sem hesitação: por azar. É curioso: pouco se escreve sobre as agruras do vício literário; contudo, há toda uma literatura narrando certa forma de “salvação”, religiosa ou não, alcançada com a ajuda de livros, desde as fenomenais “Confissões”, de Santo Agostinho (“Toma e lê”, ouvia o pobre santo, ainda vivendo em pecado), a “How Literature Saved My Life”, do escritor David Shields, sem esquecer o dó de peito de Doris Lessing nas suas memórias, “Under My Skin”: “I read, I read, I read, I was reading to save my life”. Besteira, besteira, besteira, digo eu. A leitura desenfreada traz, é claro, benefícios, sobretudo a aditiva liberdade que dela decorre (tema que deixo para outra coluna); os males são, eu asseguro, amplamente superiores. Acumular livros é, na verdade, deitar fora a eternamente útil lição do “Eclesiastes”: “De resto, meu filho, quanto a maior número de palavras que estas, fica sabendo que se podem multiplicar os livros a não mais acabar, e o estudo se torna uma fadiga para o corpo”. Sábias palavras: qualquer vício é um cálice que deve ser afastado de pronto. Duvidam e creem que exagero? Pois vejamos.

Primeiro, há a desorganização das finanças. Quem prefere comprar todas as traduções de “Ulisses” a guardar os suados cobres jamais fará fortuna, é claro. Um Rockefeller ou um Elon Musk só compram livros valiosos, se é que o fazem, depois de economizarem a vida toda até no pão com média. E compram como negócio, não pelo prazer da leitura. Admito que talvez haja alguma forma de satisfação emocional quando se vive modicamente como consequência dos gastos com livros, mas, se fazer voto de pobreza é regra para todo bibliófilo, qualquer conforto espiritual que isso possa trazer será fartamente desequilibrado pelo pecado capital que nos aflige, a inveja. A insidiosa invídia. Dói, sabiam? Vai-se à casa do vizinho despreocupadamente e, bum!, surge ali a tentação: algum livro que se deseja com a força de um Iago shakespeariano diagnosticado com TOC extremo. Nublados ficam os dias, e a simples visão do vizinho no elevador traz ânsias homicidas; atacados de “Shadenfreude”, aquela felicidade com os males do próximo, chegamos a sonhar com enxames de traças devorando a biblioteca alheia. (O coletivo do maldito artrópode é realmente “enxame”? Não importa, vai “enxame” mesmo.) Não é uma vida fácil, muito menos digna.

Cito muito, já perceberam, e nada digo de profundo, adepto que sou de linguagem obscura e argumentos de autoridade — vício de velho profissional do Direito, bem o sabemos. Adiante, portanto. Além das aflições da alma, há as físicas. Somos propensos a doenças pulmonares, por exemplo. Minha vida pode ser resumida assim: leio, pago impostos e tusso. A poeira é nossa companheira e não nos faltará. Se a poeira está conosco, quem estará contra nós? Tusso, saudáveis leitores, tusso no horário comercial e nas horas de lazer; tusso acordado e tusso dormindo. Sim, tusso, e tossir talvez até seja café pequeno diante dos problemas psicológicos e psiquiátricos que o excesso de leituras traz. O mais evidente, claro, é o sestro acumulativo; creio mesmo que li em algum lugar que “síndrome de Diógenes” já é doença catalogada no CID. Mas o poço não tem fundo, ou antes, o poço tem pré-sal. Acompanha-nos uma permanente angústia, um zumbido no ouvido nos dizendo que não será possível ler todos os livros do mundo — aliás, aí está a Wikipédia me lembrando que somente cinco países, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e Alemanha, põem no mercado mais de um milhão de livros por ano, e calcula-se que mais de 100 milhões de livros tenham sido publicados desde o século 15, daí porque o lamento de Mallarmé, “A carne é triste, sim, e eu li todos os livros”, hoje só possa ser levado a sério como hipérbole. (Curiosamente, o anúncio de que existem livros demais no mundo foi feito pelo mexicano Gabriel Zaid num — onde mais? — livro precioso, “Los Demasiados Libros”.)

Já se vê, com esses números inflacionados, que o fracasso no trabalho de formiguinha de La Fontaine juntadora de livros é certo (Jorge Luis Borges foi mais otimista quando escreveu que “alguno habrá que no leeremos nunca”; algum, apenas algum não seria lido, acreditava o velho Borges). Não só: na categoria sofrimento, mais angústia vem com a luta que se trava para se tentar organizar minimamente todos aqueles volumes espalhados pelos cômodos. Perdemos tempo nessa faina até que a iluminação — ou seja, o reconhecimento da derrota — nos chegue. Eu, por exemplo, atualmente divido os livros usando apenas as três categorias que Thomas Jefferson, um nosso confrade, adotava na sua biblioteca: catalogo-os em “memória”, “razão” e “imaginação” — deixo-os mais ou menos à própria sorte, vale dizer, e agora leio somente o que encontro, nunca o que busco, e isso talvez não seja de todo mau, caso eu siga a máxima de Heráclito, “Se não buscas o inesperado, não o encontrarás” (sim, o DSM-5 passou por nós e fixou residência — um psicanalista pode até dizer que, avessos ao contato humano, transformamos nossas bibliotecas em ventres maternos dos quais nos recusamos a sair). Talvez também console pensar que, mesmo desorganizada, uma biblioteca é uma maneira de tentar compreender e dar coerência ao mundo, um contraste necessário com o nosso caos interior; alguma desorganização, aliás, evita que o “suave tédio da ordem” tome conta dos livros, como escreveu Walter Benjamin em “Desempacotando Minha Biblioteca”, o seu imperdível “discurso sobre o colecionador”. Longe de mim tentar transmitir qualquer certeza; sou, já viram, um homem cheio de dúvidas e sigo então pensando um pouco — outra citação — como G.K. Chesterton, que, perguntado certa vez sobre o que estaria errado com o mundo, disse simplesmente “Eu estou”. Eu também estou, mas os meus livros não estão.

Há mais, há mais. Livros em excesso atraem chatos, que brotam aos montes dos lugares mais inesperados. Mandam textos “para uns palpitezinhos”, pedem que os indiquemos para editoras, indagam, no meio de uma noitada etílica, o que achamos de “Os Irmãos Karamázov” ou qual seria o “melhor livro já escrito” (um único!), perguntas tipificadas no Código Penal como crimes de lesa-inteligência. O chato depurado, quintessencial, é aquele que também costuma perguntar, em estupor diante das nossas estantes, “Nossa, já leu todos?”, sem nunca lhe passar pela mente parca de neurônios que toda biblioteca pessoal é sobretudo um projeto de leitura — não satisfeito, ele depois ainda pede livros emprestados, o sacripanta. Tal como as pragas do Egito, muitos são, já perceberam, os males que nos atingem. Existe até certa crença de que o cidadão lido deva ser consultado sobre os mais diversos assuntos. Perguntem-nos — e responderemos (mal, mas responderemos).

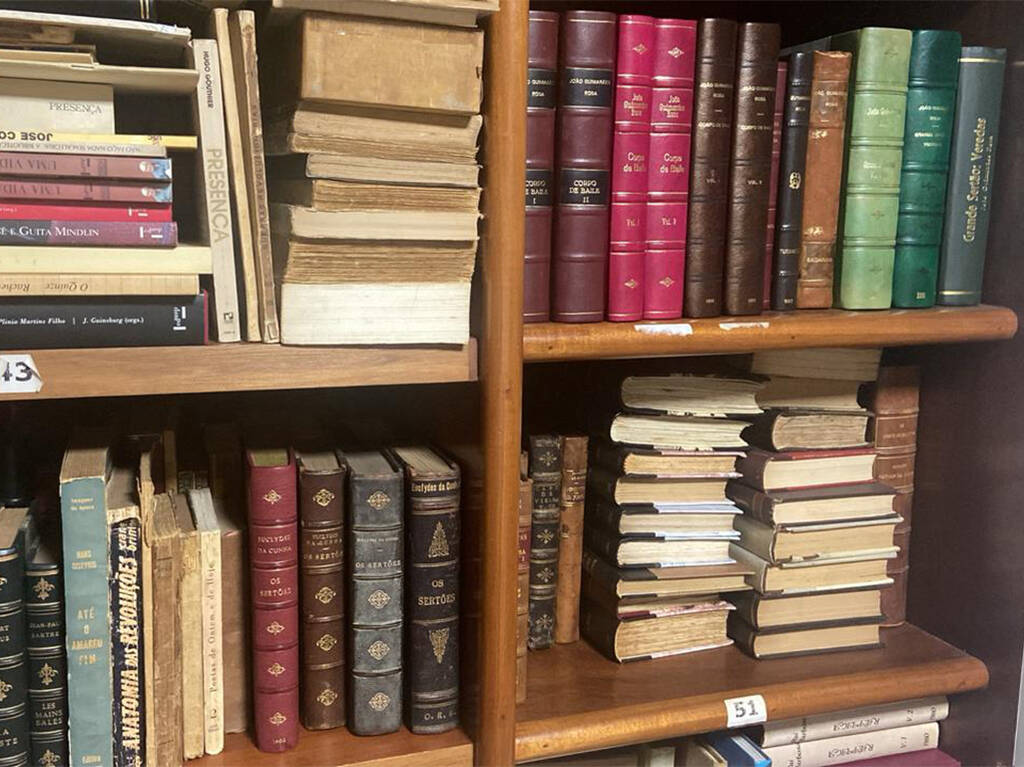

Bem, e o que mais? Muito mais, ai de mim, muito mais: anos e anos de acumulação doentia de repente levam a uma centelha perigosamente próxima da fronteira da loucura total. “Por que não colecionar livros raros?”, pergunta-se o incauto em alguma manhã especialmente tediosa, mal sabendo que acabou de descobrir novos círculos no Inferno de Dante ao ouvir esse “fiat lux” transformador (ou melhor, esse eureca pinelizador). É a “confirmação”, a queda no abismo que encaminhará de vez o coitado para os reinos das disfunções neuronais, aquele estado nebuloso em que as sinapses não se completam de maneira coerente (Pedro Nava dizia que “confirmar”, em Minas, significa enlouquecer, destino certo de nós todos). De acumulador se passa a colecionador, um tipo estranho que gasta os tubos com livros autografados e primeiras edições. De mal das pernas se chega à bancarrota, em outras palavras.

Não acabou. Simón Bolívar (citar muito é saber-se mal equipado de neurônios), deprimido, lamentava que toda a sua vida havia sido como arar no mar. Acumular livros é obra semelhante, sem dúvida: “os livros têm seu próprio destino”, diziam os romanos. Morto o azarado padecente de bibliofilia, dificilmente aparecerá algum parente para lhe preservar o legado. Axioma de Marcelo Franco: não existe filho ou primo que queira ser arqueólogo de vícios literários alheios. Creiam-me, eu mesmo já saí de velórios para comprar a biblioteca do finado, sabendo que elas costumeiramente são vendidas a sebos, por preço vil, antes mesmo de o infeliz baixar à terra. Por isso, é quase como ganhar na loteria ter um neto como Sasha Abramsky, que vendeu a biblioteca do avô morto tendo antes o cuidado de escrever um delicado livro sobre a casa atulhada de livros que o encantava, “The House of Twenty Thousand Books”. Abramsky deu ares civilizados ao leilão de todo um projeto de vida: fica-se livre dos trambolhos, mas se divulga como tudo era lindo e encantador e coisa e tal. Às vezes penso que o melhor seria fazer como o detetive Pepe Carvalho, personagem de Manuel Vázquez Montalbán, que criou um sistema único para não amontoar livros: queima-os na lareira, pensando vagarosa e filosoficamente naquele que será o escolhido da noite para arder nas chamas. Radical forma de biblioclastia, sem dúvida, porém elegante.

Maus? Certo. Outro dia mencionei a um amigo a faina desse tipo de mania: espana-carrega-descarrega-

Porém….

Porém, se sete vidas eu tivesse, sete vidas eu gastaria repetindo os mesmos desatinos acumulativos. Burro de carga sem antolhos que sou, sigo firme na vereda das leituras improváveis, absurdas e desnecessárias. Tem sido uma boa vida, apesar de um capetinha no meu ombro esquerdo sempre me sugerindo tocar fogo nestes livros todos, matando ânsias, traças e mofos; ocorre que o anjo do ombro direito segura a minha mão, quase já buscando gasolina e fósforos, e me assopra no ouvido a lembrança de que, afinal, esses livros são a vida que construí, a vida de que gosto, a vida que não quero mudar, a vida possível — a vida.